Nella newsletter di luglio potrai trovare alcune sentenze in materia di diritto del lavoro.

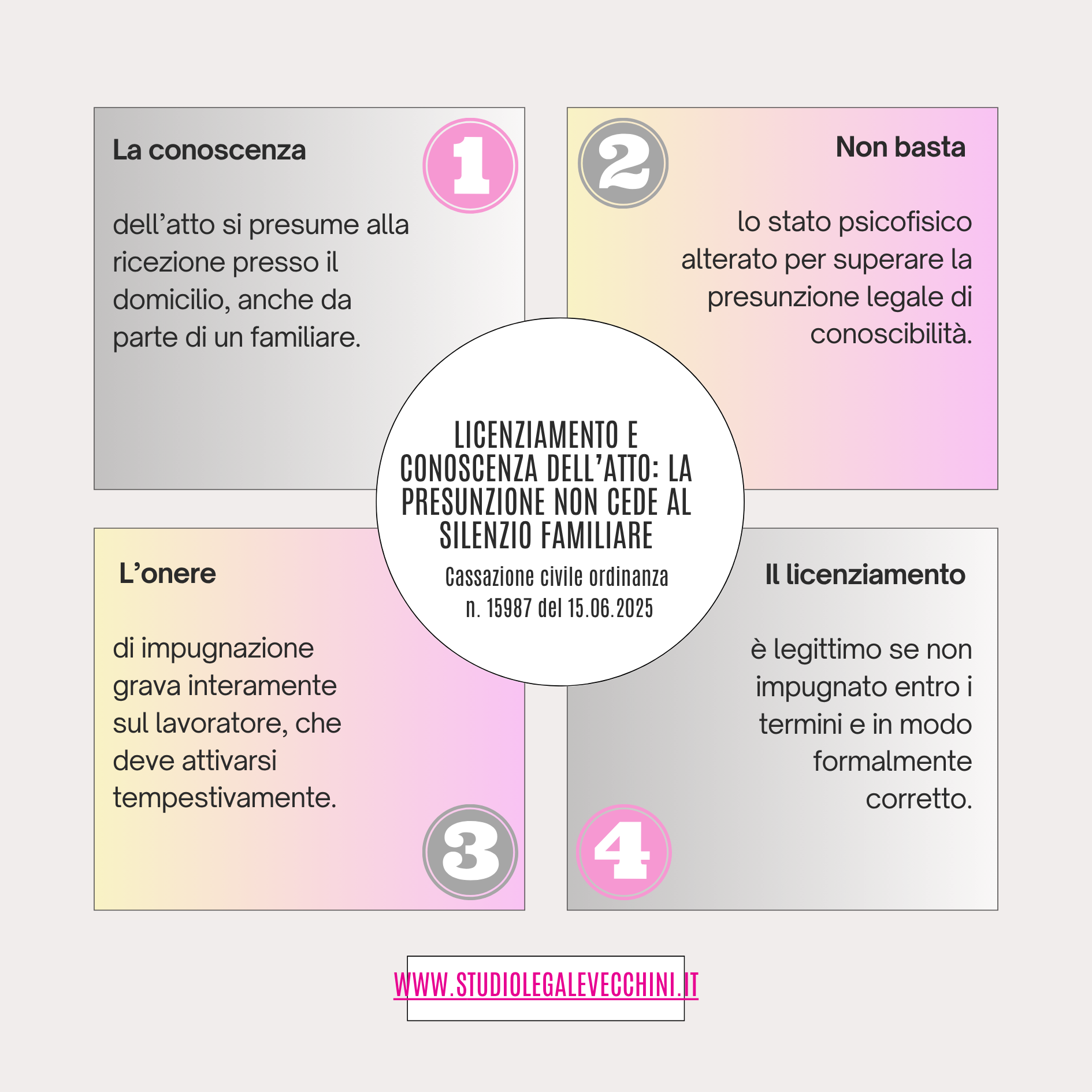

Il Focus di questo mese è: Licenziamento e conoscenza dell’atto: la presunzione non cede al silenzio familiare.

Buona lettura della newsletter!

In questa ordinanza la Corte di Cassazione conferma l’inammissibilità di un’impugnazione tardiva del licenziamento, ribadendo il principio secondo cui la presunzione di conoscenza dell’atto recettizio ex art. 1335 c.c. opera dal momento della ricezione al domicilio, anche se il lavoratore non ne ha avuto conoscenza effettiva. La vicenda riguarda un dipendente pubblico licenziato per inidoneità assoluta e permanente, che aveva impugnato il provvedimento oltre i termini di decadenza, sostenendo di non aver mai saputo della comunicazione perché ricevuta dalla madre convivente, che gliel’avrebbe taciuta per proteggerlo.

La Corte ha ritenuto tale giustificazione irrilevante, poiché rientrante nella sfera personale del destinatario, e ha chiarito che la prova contraria alla presunzione può riguardare solo circostanze oggettive ed esterne, come l’assenza dal domicilio o un impedimento materiale e incolpevole. Non è invece sufficiente il riferimento a condizioni psicologiche soggettive o a scelte familiari protettive, che non escludono la conoscibilità giuridica dell’atto.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso, incentrati sull’inadeguatezza della motivazione del licenziamento e sulla mancata ricerca di accomodamenti ragionevoli per un soggetto fragile, sono stati giudicati inammissibili, in quanto superati dalla questione preliminare della decadenza. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva neppure trascritto integralmente la lettera di recesso, rendendo impossibile ogni sindacato sul contenuto dell’atto.

Viene dunque riaffermato un principio processuale chiave: la tempestività dell’impugnazione è requisito imprescindibile per l’accesso al giudizio sul merito del licenziamento. L’omessa o tardiva impugnazione non può essere sanata con richiami generici a condizioni soggettive o situazioni familiari, se non supportati da elementi concreti, esterni e provabili.

La Corte richiama il recente orientamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 23874/2024), secondo cui la prova contraria alla presunzione di conoscenza dell’atto deve basarsi su elementi oggettivi idonei a escludere la possibilità stessa di riceverlo o di averne notizia. Il mancato rispetto di tale onere comporta l’irrevocabilità del licenziamento, anche se in ipotesi affetto da vizi sostanziali.

Contributi e minimale: rigida autonomia del rapporto contributivo

Corte di Cassazione ordinanza n. 12974 del 14 05.2025

In questa ordinanza, la Corte di Cassazione riafferma in modo netto l’autonomia del rapporto previdenziale rispetto alla retribuzione effettivamente corrisposta, ribadendo l’inderogabilità del minimale contributivo. La Cooperativa ricorrente aveva contestato un verbale INPS che le addebitava un debito contributivo per aver versato i contributi su una retribuzione ridotta, in presenza di un orario di lavoro inferiore a quello ordinario. La tesi aziendale, incentrata su presunte riduzioni consensuali dell’orario, sull’adozione di un regime multiperiodale e sul richiamo al regime delle retribuzioni convenzionali, è stata completamente disattesa.

La Corte ha ritenuto infondati i motivi centrati sulla determinazione dell’imponibile contributivo ribadendo il principio secondo cui l’obbligo contributivo si rapporta al trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi e non alla retribuzione “di fatto” erogata. In presenza di un orario ridotto per libera scelta delle parti, non previsto da legge o contratto collettivo, i contributi restano dovuti sull’orario normale, pena la lesione della funzione previdenziale. Le retribuzioni inferiori a tali soglie non possono essere assunte a base per il calcolo dell’imponibile.

La sentenza si pone nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata (Cass. SS.UU. n. 11199/2002, Cass. n. 15120/2019, Cass. n. 4676/2021) e conferma l’impossibilità per il datore di lavoro di derogare alla disciplina del minimale contributivo, anche in presenza di accordi interni o regolamenti sottoscritti dai soci-lavoratori. La flessibilità organizzativa, in altre parole, non può tradursi in compressione dell’obbligo contributivo.

Licenziamento implicito: rifiutare la prestazione è atto di recesso

Tribunale di Trento sentenza n. 87 del 5.06.2025

In questa sentenza il Tribunale di Trento affronta un caso di licenziamento implicito, riconducendo il recesso datoriale a un rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa da parte della lavoratrice, ritenendo così integrata la fattispecie del licenziamento orale. Il nodo centrale è la contestazione, da parte della dipendente, della pretesa della cooperativa datrice di considerare la cessazione del rapporto come effetto di dimissioni per fatti concludenti, ai sensi della nuova disposizione introdotta dalla Legge n. 203/2024.

Il giudice ha stabilito che la cooperativa non poteva invocare la nuova norma per qualificare l’assenza della lavoratrice come dimissioni presunte, poiché i giorni di assenza considerati precedevano l’entrata in vigore della legge stessa. Si tratta, dunque, di un classico caso di applicazione del principio “tempus regit actum”, che vieta l’efficacia retroattiva delle norme sfavorevoli. Le assenze anteriori al 12 gennaio 2025 — data di entrata in vigore della legge — non potevano produrre l’effetto estintivo del rapporto.

Non essendosi perfezionata la fattispecie normativa, il giudice ha ritenuto insussistenti le dimissioni, e ha ricondotto la cessazione del rapporto alla volontà unilaterale e non formalizzata per iscritto della cooperativa. Di qui la conclusione secondo cui il licenziamento è avvenuto oralmente, mediante il rifiuto del datore di riprendere la prestazione offerta dalla lavoratrice con comunicazione formale.

Con questa ricostruzione, il giudice ha applicato l’art. 2 del D.Lgs. 23/2015, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno in misura pari a cinque mensilità e alla condanna della società al versamento dei contributi previdenziali. La pronuncia si caratterizza per un’interpretazione rigorosa e garantista della nuova normativa in tema di dimissioni presunte, escludendone un’applicazione automatica e sottolineando la necessità che la volontà di cessare il rapporto emerga in modo inequivoco e tempestivo, nei limiti di quanto previsto dalla legge vigente.

Inoltre, è significativo che il Tribunale abbia escluso ogni rilevanza giuridica a comportamenti successivi alla comunicazione inviata al Servizio Lavoro, confermando che il perfezionamento della fattispecie deve avvenire ex ante, e non può essere “sanato” da circostanze successive. La sentenza assume così un valore emblematico nel contrastare una lettura eccessivamente estensiva delle dimissioni implicite, rafforzando le tutele della parte debole nel rapporto di lavoro.

Rifiuto ingiustificato del part-time: il licenziamento è illegittimo

Tribunale di Roma sentenza n. 5912 del 21.05.2025

In questa sentenza, il Tribunale di Roma si esprime su un licenziamento per rifiuto del lavoratore di accettare la trasformazione del contratto da full-time a part-time, riaffermando principi fondamentali in tema di immutabilità del patto contrattuale e diritto alla conservazione del posto di lavoro. La vicenda riguarda un dipendente licenziato per non aver sottoscritto una proposta unilaterale di riduzione dell’orario lavorativo a 18 ore settimanali, avanzata dal datore per ragioni organizzative.

Il giudice, dopo aver escluso che vi fosse un accordo formalizzato tra le parti, ha qualificato il comportamento aziendale come illecito esercizio del potere datoriale, in quanto privo di qualsiasi base normativa o contrattuale che giustificasse la modifica unilaterale dell’orario. La reazione del lavoratore — ossia il rifiuto della proposta — è stata ritenuta pienamente legittima, trattandosi di una mera tutela del proprio diritto alla stabilità dell’impiego alle condizioni originariamente pattuite.

Secondo il Tribunale, il licenziamento conseguente a tale rifiuto è ingiustificato, perché poggia su una causa inesistente. Il datore non ha dimostrato né l’insussistenza del posto di lavoro a tempo pieno, né un reale processo di riorganizzazione tale da legittimare l’eliminazione della posizione contrattuale preesistente. In mancanza di tali elementi, il recesso risulta viziato da illegittimità sostanziale, configurandosi come ritorsivo e sproporzionato.

Alla luce di ciò, il giudice ha applicato la tutela reintegratoria attenuata di cui all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015, disponendo la reintegra del lavoratore e la condanna della società al risarcimento del danno nella misura massima prevista, pari a dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali. La decisione si fonda sull’assenza del presupposto materiale alla base del licenziamento, evidenziando che il datore ha violato l’art. 2103 c.c. nel momento in cui ha preteso una modifica unilaterale delle condizioni lavorative.

Questa pronuncia assume un forte valore sistematico perché rafforza il principio di intangibilità delle condizioni contrattuali, tutelando il lavoratore da pressioni indebite mascherate da esigenze organizzative. Viene così ribadito che la flessibilità, anche in contesto economico difficile, non può sfociare in un arbitrario sacrificio delle tutele individuali. La sentenza si colloca coerentemente nel solco della giurisprudenza di merito che valorizza la funzione garantista del contratto di lavoro e l’inammissibilità di condotte datoriali unilaterali e autoritarie.

Malattia e licenziamento: nessun automatismo nei comportamenti del lavoratore

Corte di Cassazione sentenza n. 14157 del 27.05.2025

In questa sentenza la Corte di Cassazione si pronuncia sul licenziamento di un lavoratore intimato durante un periodo di malattia, respingendo la tesi del datore di lavoro secondo cui la condotta del dipendente avrebbe avuto valore abdicativo o incompatibile con la volontà di conservare il rapporto. Il lavoratore, colpito da una grave patologia, non aveva formalmente giustificato le assenze per un lungo arco temporale, ma aveva mantenuto un comportamento sostanzialmente coerente con la volontà di non interrompere il rapporto.

La Corte ha ribadito che l’assenza ingiustificata, anche prolungata, non equivale automaticamente a dimissioni tacite, né giustifica di per sé un licenziamento per giusta causa. Il giudice del merito ha correttamente valutato la situazione nel suo complesso, escludendo che la mancata comunicazione costituisse un inadempimento grave tale da ledere definitivamente il vincolo fiduciario. Non vi è, secondo la Corte, un automatismo tra comportamento assenteista e recesso datoriale, specie quando il lavoratore, anche informalmente, manifesta un intento conservativo del posto.

Viene così valorizzato il principio di proporzionalità e la necessità di una valutazione contestuale e concreta, che tenga conto delle condizioni di salute, del contesto aziendale, del ruolo ricoperto e della pregressa condotta. Il datore, infatti, non può ritenere sufficiente il silenzio o l’assenza documentale del lavoratore per legittimare un recesso per giusta causa: è tenuto a fornire prova rigorosa della lesione irreparabile del rapporto fiduciario.

La sentenza si inserisce in un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’assenza ingiustificata, per essere sanzionabile con il licenziamento, deve essere valutata alla luce di tutti gli elementi di contesto e non può essere disgiunta dalla prova dell’intenzionalità disgregativa del vincolo da parte del lavoratore. Di qui l’affermazione di un principio equilibrato: l’inerzia del lavoratore non è di per sé indice univoco di volontà di dimettersi o di inadempimento grave.

La Corte ha quindi confermato la reintegrazione del lavoratore e la condanna al risarcimento del danno, con riconoscimento di tutte le spettanze. La decisione rafforza la tutela del prestatore, affermando che in materia di licenziamento disciplinare non è sufficiente una lettura formale degli atti, ma occorre valutare il reale significato delle condotte alla luce della situazione concreta. Un monito chiaro a non forzare le norme per esigenze di semplificazione organizzativa.

Malattia prolungata e licenziamento: nessuna discriminazione se il comporto è superato

Tribunale di Napoli sentenza n. 4247 del 29.05.2025

In questa sentenza, il Tribunale di Napoli affronta il delicato tema del licenziamento per superamento del periodo di comporto in presenza di un lavoratore affetto da patologie gravi e invalidità riconosciuta. Il ricorrente, operatore sociosanitario somministrato, aveva subito un recesso datoriale dopo 364 giorni di assenza per malattia, a fronte di un limite contrattuale di 180 giorni. La sua tesi era che il licenziamento fosse discriminatorio, configurando una discriminazione indiretta fondata sulla disabilità, in violazione del D.Lgs. 216/2003.

Il giudice ha escluso questa prospettiva. Nonostante il lavoratore fosse riconosciuto come soggetto fragile in epoca COVID e portatore di un’invalidità dell’85%, i certificati medici prodotti risultavano neutri, privi di qualsiasi riferimento alla patologia invalidante o alla necessità di terapie salvavita. Il Tribunale ha quindi ritenuto che non vi fosse prova di una connessione tra le assenze e lo stato di disabilità, e che il datore non potesse essere considerato a conoscenza di tale collegamento.

La decisione valorizza il principio secondo cui la discriminazione indiretta richiede l’individuazione di elementi concreti, anche solo indiziari, che rendano plausibile l’esistenza di un trattamento svantaggioso correlato a un fattore protetto. In mancanza di indicazioni esplicite nei certificati medici o di segnalazioni puntuali del lavoratore, il datore di lavoro non ha l’onere di presumere l’origine delle assenze né di attivarsi per adottare accomodamenti ragionevoli.

La sentenza chiarisce inoltre che, ai sensi dell’art. 41 del CCNL Somministrazione, il limite massimo per il comporto è fissato in 180 giorni annui, prolungabili di 120 solo su richiesta scritta e certificata del lavoratore. Nel caso di specie, tale richiesta non è mai stata avanzata e, anzi, il datore ha tollerato ben oltre il termine ordinario, lasciando decorrere 364 giorni prima di procedere al licenziamento. Tale tolleranza è stata letta come una forma implicita di accomodamento, idonea a dimostrare l’assenza di intenti discriminatori.

Quanto alla mancata comunicazione del superamento del comporto, il giudice ha richiamato l’orientamento secondo cui non esiste un obbligo informativo in capo al datore: la durata delle assenze ha valore oggettivo e il lavoratore deve monitorarla autonomamente, non potendo invocare la buona fede per eludere un recesso legittimo.

La pronuncia si segnala per l’equilibrio tra tutela antidiscriminatoria e legittimo esercizio del potere di recesso, riconoscendo la necessità di una valutazione concreta e documentata dei presupposti di fatto, senza automatismi né inversioni irragionevoli dell’onere probatorio.

Contratto a termine nella PA: l’assenza di sanzioni reintegratorie è legittima

Corte Costituzionale sentenza n. 94 del 3.07.2025

In questa sentenza la Corte Costituzionale interviene su un tema particolarmente rilevante e discusso: la diversa disciplina sanzionatoria per l’abuso dei contratti a termine nella pubblica amministrazione rispetto al settore privato. Il giudice rimettente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e 28, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, nella parte in cui, per i rapporti pubblici, escludono la possibilità della reintegra nel posto di lavoro in caso di illecita reiterazione dei contratti a termine.

La Corte ha dichiarato la questione infondata, affermando la non irragionevolezza della scelta legislativa. Essa ha sottolineato che nei rapporti con le pubbliche amministrazioni opera il vincolo dell’accesso mediante concorso, quale principio cardine fissato dall’art. 97 della Costituzione. L’instaurazione di un rapporto di lavoro stabile nella PA, quindi, non può avvenire per via giudiziaria, nemmeno a fronte di un uso abusivo del contratto a tempo determinato. La tutela deve necessariamente essere solo risarcitoria, e non ripristinatoria.

Secondo la Consulta, non si realizza una violazione del principio di eguaglianza, poiché tra lavoro pubblico e privato sussistono differenze strutturali e funzionali che giustificano trattamenti giuridici distinti. Il carattere imperativo delle regole di accesso al lavoro pubblico, improntate al rispetto della trasparenza e dell’imparzialità, impedisce che l’abuso del contratto a termine si traduca nell’automatica stabilizzazione del lavoratore.

La Corte ha comunque ribadito che, pur in assenza di reintegra, il lavoratore pubblico ha diritto a una tutela effettiva, e che spetta al giudice ordinario assicurare un risarcimento adeguato, proporzionato alla gravità dell’abuso e all’entità del pregiudizio. Ciò consente di salvaguardare il principio di effettività della tutela giurisdizionale, pur senza derogare ai vincoli costituzionali in materia di pubblico impiego.

La pronuncia si colloca in continuità con l’orientamento tracciato da precedenti decisioni (tra cui la sentenza n. 89/2022), confermando che l’impossibilità della conversione a tempo indeterminato nel pubblico impiego non costituisce, di per sé, una violazione del diritto dell’Unione, purché sia garantita una misura sanzionatoria dissuasiva ed effettiva.

Infine, la Corte ha escluso che la disciplina contestata si ponga in contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla clausola 5 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE. Anche a livello sovranazionale, infatti, si ammette che le modalità di tutela contro l’abuso possano variare, purché non siano meramente formali. L’abuso del contratto a termine nella PA resta, dunque, sanzionabile, ma nei limiti compatibili con il modello costituzionale del pubblico impiego.

Molestie verbali sul luogo di lavoro: è legittima la sanzione conservativa

Corte di Cassazione civile ordinanza n. 15549 del 11.06.2025

In questa ordinanza, la Corte di Cassazione conferma la legittimità della sanzione disciplinare inflitta a un lavoratore per molestie sessuali verbali nei confronti di una collega. Il ricorrente era stato sospeso per otto giorni e aveva contestato la sanzione, sostenendo la genericità della contestazione, l’assenza di indicazioni precise su orari e testimoni e la mancata considerazione del contesto lavorativo e della sua carriera pregressa. La Suprema Corte ha respinto ogni doglianza, ritenendo la decisione della Corte d’Appello di Bologna adeguatamente motivata e coerente con i principi giurisprudenziali.

Secondo la Cassazione, la contestazione disciplinare è stata sufficientemente determinata: non è necessario indicare l’orario preciso o i nomi di tutti i presenti se la descrizione dei fatti è chiara e riconducibile a un comportamento specifico, come nel caso delle molestie verbali. La Corte ha ribadito che l’immutabilità della contestazione non viene violata se il giudice di merito ricostruisce le circostanze attraverso l’istruttoria, collocando temporalmente i fatti solo per verificarne la coerenza probatoria.

Anche le censure sul presunto difetto di motivazione e sull’omessa valutazione delle condizioni ambientali e della pregressa condotta del lavoratore sono state rigettate, poiché rappresentano richieste di nuove valutazioni di merito, non ammissibili in sede di legittimità. La Corte ha invece riconosciuto la piena libertà del giudice di merito nel ritenere prevalente la gravità dell’episodio specifico oggetto di addebito rispetto al contesto generale.

Quanto alla proporzionalità della sanzione, è stato ribadito che si tratta di un giudizio riservato al merito, sindacabile in Cassazione solo in presenza di motivazioni manifestamente illogiche o contraddittorie, elementi assenti nel caso di specie. Il giudice d’appello ha infatti evidenziato la gravità autonoma del fatto, tale da giustificare la massima sanzione conservativa, anche a prescindere dalle altre contestazioni originariamente formulate.

La pronuncia offre un’importante conferma sulla tenuta del sistema sanzionatorio in ambito lavorativo in presenza di comportamenti lesivi della dignità personale, come le molestie, anche se limitate al piano verbale. Viene rafforzato il principio secondo cui le garanzie procedurali previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori non possono essere strumentalizzate per minare la tutela dell’ambiente di lavoro e dei suoi valori fondamentali, quali rispetto, sicurezza e parità di genere.

Preavviso e decorrenza del licenziamento: la scelta datoriale è determinante

Corte di Cassazione civile sentenza n. 15513 del 10.06.2025

In questa sentenza la Cassazione compie un’importante opera di ricostruzione sistematica della disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, chiarendo i limiti e le condizioni della sua efficacia temporale. Al centro del giudizio vi è il tema della data di estinzione del rapporto di lavoro e della rilevanza del periodo di preavviso, anche laddove il lavoratore sia collocato in ferie o chieda un congedo straordinario per assistenza familiare.

La Corte sottolinea che il procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966 si articola in tre fasi: comunicazione dell’intenzione di licenziare, tentativo di conciliazione e comunicazione del recesso. Solo con quest’ultimo atto il licenziamento è efficace, poiché, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce effetti nel momento in cui viene conosciuto dal lavoratore.

L’effetto retroattivo, previsto dall’art. 1, co. 41, L. n. 92/2012, non è assoluto, ma deve essere letto in combinato disposto con la tutela del preavviso. Il legislatore, infatti, considera il lavoro svolto durante il procedimento conciliativo come “preavviso lavorato”, riconoscendo la piena validità del rapporto in quel periodo. Tale scelta normativa esclude che il rapporto possa ritenersi estinto sin dalla comunicazione iniziale, ove il lavoratore continui a lavorare o venga posto in ferie. In tale contesto, l’effetto estintivo non si verifica ex tunc, ma ex nunc, cioè al termine del preavviso o della prosecuzione dell’attività lavorativa.

La norma in questione non è inderogabile in senso assoluto: è derogabile in melius, cioè a vantaggio del lavoratore, e il datore di lavoro può incidere sulla decorrenza dell’effetto estintivo scegliendo consapevolmente di non interrompere il rapporto. Nel caso specifico, la società aveva collocato il lavoratore in ferie fino all’8 febbraio, giorno in cui il procedimento conciliativo si era concluso, e solo il 9 febbraio aveva comunicato il recesso. Secondo la Corte, tale condotta è rilevante: equivale a un preavviso lavorato che sposta in avanti l’effetto estintivo del licenziamento.

La sentenza chiarisce anche che, se durante tale periodo il lavoratore presenta domanda di congedo biennale, come previsto dall’art. 42, co. 5, D.Lgs. n. 151/2001, ciò può comportare la sospensione degli effetti del recesso, con inefficacia temporanea del licenziamento. Il giudice di merito, invece, aveva ritenuto impropriamente estinto il rapporto già al momento dell’avvio della procedura, privando così di effetto la domanda di congedo e trascurando la concreta condotta della società.

La Suprema Corte ribadisce dunque che l’efficacia del licenziamento deve essere valutata alla luce della fattispecie complessa che lo genera, con particolare attenzione al rispetto delle tutele riconosciute al lavoratore, come il diritto al preavviso o alla sua indennità sostitutiva, e ai comportamenti datoriali che incidono sulla prosecuzione del rapporto.

Insubordinazione e frasi oltraggiose: licenziamento legittimo

Corte di Cassazione civile ordinanza n. 16925 del 24.06.2025

In questa ordinanza la Corte di Cassazione conferma la legittimità del licenziamento per giusta causa di un lavoratore accusato di gravi condotte verbali e fisiche nei confronti del proprio superiore. La Corte valorizza la corretta ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello di Bari, fondata su dichiarazioni testimoniali e prove atipiche (dichiarazioni scritte preprocessuali), ritenute coerenti con le deposizioni orali e quindi pienamente valutabili ai fini decisori.

Al centro della vicenda, l’uso di espressioni volgari e provocatorie (“ma va a cagare”, “se il documento non te lo do cosa fai? Mi picchi?”), unite a un atteggiamento fisico minaccioso verso il superiore, già oggetto di precedenti episodi di tensione. Il lavoratore aveva contestato la fondatezza delle accuse, sostenendo che i fatti non erano gravi al punto da giustificare un licenziamento immediato, ma secondo la Corte tale condotta viola gravemente i doveri di correttezza e rispetto, configurando una vera e propria insubordinazione accompagnata da comportamento oltraggioso, espressamente prevista dall’art. 229 del CCNL terziario.

La difesa del lavoratore si era inoltre incentrata sull’assenza di specificità e immutabilità della contestazione, poiché la lettera non richiamava espressamente l’art. 229, ma la Suprema Corte respinge anche questa eccezione: la gravità dei fatti era stata puntualmente descritta e il riferimento normativo esplicitato nella successiva lettera di licenziamento. Pertanto, non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa.

La decisione offre anche un chiarimento in tema di valutazione della recidiva: pur non essendo i precedenti comportamenti formalmente oggetto della contestazione, essi possono comunque essere valorizzati come conferma dell’indole del lavoratore e della gravità complessiva della condotta, senza violare il principio di immutabilità. La Corte evidenzia come il comportamento del lavoratore sia risultato incompatibile con il principio di continenza formale e sostanziale, anche nel contesto di una legittima critica o segnalazione, perché degenerato in toni lesivi della dignità altrui e dell’interesse aziendale.

Infine, la Corte ribadisce il principio secondo cui anche in presenza di prove atipiche, quali dichiarazioni scritte di terzi non acquisite con le forme della testimonianza formale, il giudice può legittimamente utilizzarle se corroborate da ulteriori elementi probatori e se non vi sono preclusioni legali alla loro ammissione. Nel caso di specie, ciò è avvenuto correttamente, con motivazione congrua e non censurabile in sede di legittimità.

La pronuncia si inserisce nel solco di una giurisprudenza rigorosa nel tutelare l’ordine e il rispetto nei luoghi di lavoro, valorizzando il principio di fiducia alla base del rapporto subordinato e il rispetto dei codici comportamentali aziendali, anche quando le condotte contestate si esprimano in parole e atteggiamenti apparentemente “soltanto” verbali.

Sicurezza sul lavoro: il datore risponde anche dei rischi prevedibili

Corte di Cassazione penale sentenza n. 22843 del 17.06.2025

In questa sentenza la Corte di Cassazione penale annulla l’assoluzione di un datore di lavoro per un grave infortunio sul lavoro, riaffermando il principio secondo cui il nesso causale tra omissione datoriale e danno resta, anche quando il lavoratore adotti una condotta imprudente, se essa si colloca nell’area di rischio prevedibile e gestibile da parte del datore. L’imputato era stato assolto in primo grado con la motivazione che l’operaio, assunto lo stesso giorno dell’infortunio, aveva agito in autonomia, usando una troncatrice senza aver ricevuto formazione, approfittando dell’assenza del collega esperto.

La Suprema Corte ha però ritenuto contraddittoria la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore. Infatti, se è vero che la normativa antinfortunistica (artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008) impone anche al lavoratore un dovere di diligenza e cautela, ciò non esonera il datore dalla sua posizione di garanzia, soprattutto quando l’attività pericolosa rientra nel normale contesto lavorativo affidato all’infortunato. La Corte ribadisce che solo condotte abnormi, del tutto eccentriche e imprevedibili, possono spezzare il nesso di causa; non anche quelle imprudenti ma tipiche dell’attività affidata o comunque prevedibili dal datore.

Nel caso concreto, la vittima, sebbene formalmente non incaricata dell’uso della macchina, si trovava in prossimità del macchinario e stava svolgendo mansioni funzionali alla lavorazione. Il datore non aveva fornito né formazione né informazione sui rischi, pur essendo a conoscenza dell’inesperienza dell’operaio. Pertanto, secondo la Cassazione, l’utilizzo della macchina da parte del lavoratore non può dirsi un comportamento eccezionale, ma è il risultato di una carenza organizzativa e di una gestione superficiale della sicurezza.

La sentenza riafferma con forza l’impostazione della responsabilità penale in materia di infortuni, fondata sul principio dell’area di rischio gestita dal datore. La valutazione del giudice di merito, che ha escluso la responsabilità datoriale sulla base di una pretesa autonomia del gesto, è stata ritenuta incongrua, anche rispetto alle stesse risultanze istruttorie. Il datore, titolare di una posizione di garanzia, deve organizzare l’ambiente lavorativo in modo tale da prevenire anche comportamenti imprudenti, ove essi siano prevedibili nel contesto concreto.

L’assoluzione è stata quindi annullata con rinvio, per nuovo giudizio dinanzi a un Tribunale in diversa composizione. Si conferma così il principio per cui, in materia di sicurezza, non è sufficiente scaricare la responsabilità sul lavoratore: l’onere di prevenzione, formazione e vigilanza resta in capo al datore, anche a fronte di dinamiche imprudenti, purché non totalmente anomale o arbitrarie. Una pronuncia di forte impatto sistemico e pratico, che richiama a una rigorosa attuazione degli obblighi prevenzionistici.

Licenziamento sproporzionato: la sanzione conservativa prevale

Corte di Cassazione civile ordinanza n. 17548 del 30.06.2025

In questa ordinanza la Corte di Cassazione conferma l’illegittimità del licenziamento disciplinare comminato a un dipendente a seguito di un episodio di ira sul luogo di lavoro. La Suprema Corte valorizza l’approccio della Corte d’Appello di Venezia, che aveva riconosciuto la non proporzionalità tra il comportamento addebitato e la sanzione espulsiva, in assenza di elementi fattuali idonei a dimostrare la gravità della condotta contestata. Il lavoratore aveva sbraitato, bestemmiato e dato calci a oggetti in reparto, ma senza arrecare danni ai macchinari, né aggredire colleghi o superiori. Il tutto si era esaurito in un episodio isolato, e il datore di lavoro aveva persino offerto una riassunzione conciliativa a pochi giorni dal licenziamento.

Secondo la Corte, l’art. 18, co. 4, L. 300/1970 consente la reintegra nel posto di lavoro quando la condotta contestata non è tale da giustificare l’allontanamento immediato. Inoltre, il comportamento rientrava nell’ipotesi prevista dall’art. 60, lett. h), del CCNL Gomma Plastica PMI, cioè mancanze che ledono la disciplina o la morale aziendale, sanzionate in via conservativa. La Cassazione richiama anche la recente giurisprudenza (Cass. 11665/2022 e ss.) che afferma il valore vincolante delle clausole generali dei contratti collettivi, e la sentenza n. 128/2024 della Corte Costituzionale, che rafforza il principio secondo cui la volontà negoziale delle parti sociali ha priorità nel definire l’entità delle sanzioni.

La società ricorrente lamentava la mancata qualificazione della condotta come giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c., sostenendo che in un contesto produttivo anche uno scoppio d’ira può generare rischi per la sicurezza. Tuttavia, i giudici evidenziano l’assenza di danno effettivo, il comportamento pacificamente isolato e la sua cessazione immediata a seguito dell’intervento del superiore, che non ha neppure riferito minacce o insulti diretti. La Corte sottolinea che l’apprezzamento di proporzionalità della sanzione è riservato al giudice di merito e non può essere rivisto in Cassazione, salvo vizi logici evidenti, qui non ravvisabili.

Quanto al secondo motivo di ricorso, la Cassazione ribadisce che, una volta esclusa la gravità richiesta per l’espulsione, il giudice può sussumere la condotta nella sanzione prevista dal contratto collettivo per ipotesi meno gravi, anche se espresse in termini generici. Questo non viola l’art. 1362 c.c. sull’interpretazione contrattuale, perché la Corte d’Appello ha fornito una motivazione analitica, conforme ai criteri costituzionali di tutela dell’autonomia collettiva.

Con questa pronuncia, la Cassazione rafforza un orientamento garantista, secondo cui il principio di proporzionalità va valutato in concreto, e la sanzione espulsiva deve restare una misura eccezionale, coerente con quanto stabilito dalla contrattazione collettiva e con la tutela del posto di lavoro come diritto costituzionalmente rilevante.

Licenziamento e legge 104: il repêchage non è una facoltà

Corte di Cassazione civile sentenza n. 1806 del 3.07.2025

In questa sentenza la Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo cui, nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore ha l’onere di dimostrare l’impossibilità effettiva di ricollocamento, tenendo conto anche delle esigenze di cura derivanti dalla fruizione della legge 104/1992. Il caso riguardava un lavoratore con vent’anni di anzianità, assegnato da sempre a turni a ciclo continuo, che assisteva la moglie disabile. A seguito della soppressione della sua postazione, l’azienda gli aveva offerto una ricollocazione con orario a doppio turno, che il lavoratore aveva rifiutato poiché incompatibile con l’assistenza alla coniuge. Aveva però manifestato disponibilità a svolgere qualsiasi altra mansione, anche inferiore, purché su orario compatibile.

La Corte d’Appello di Bologna aveva ritenuto legittimo il licenziamento, valorizzando il potere organizzativo datoriale ex art. 30 L. 183/2010. Tuttavia, la Cassazione censura tale impostazione per omesso esame di un fatto decisivo: la datrice aveva assunto altri lavoratori nello stesso orario richiesto dal ricorrente anche dopo il suo recesso, e ciò evidenzia che vi erano alternative occupazionali praticabili. Viene così smentita l’affermazione dell’impossibilità di repêchage. Inoltre, la Corte richiama il principio di correttezza e buona fede nella gestione del personale, in particolare quando si tratta di lavoratori caregiver, tutelati anche dal diritto UE (Dir. 2000/78/CE).

La sentenza valorizza la giurisprudenza che interpreta il repêchage come obbligo non eludibile, funzionale a garantire che il licenziamento sia veramente l’extrema ratio, come già affermato dalla Corte Costituzionale (n. 59/2021, n. 128/2024). Non è sufficiente, dunque, che venga formulata una proposta alternativa rigida, ma è necessario esplorare tutte le opzioni organizzative realisticamente praticabili, soprattutto se il lavoratore ha espresso una disponibilità ampia e concreta.

Anche l’argomento secondo cui il lavoratore avrebbe potuto assistere la moglie con l’orario su due turni viene disatteso dalla Cassazione: non è il datore a poter valutare in via esclusiva le modalità assistenziali scelte dal lavoratore, soprattutto dopo vent’anni di assetto organizzativo consolidato. Inoltre, la Corte evidenzia l’errore procedurale del giudice d’appello nell’omettere l’esame della domanda di licenziamento discriminatorio, validamente riproposta con memoria, benché assorbita in primo grado.

Questa pronuncia riafferma con forza la centralità del bilanciamento tra esigenze produttive e tutele personali, imponendo una verifica concreta e non formale sulla possibilità di riorganizzazione interna, anche per tutelare i diritti dei soggetti fragili o coinvolti in compiti di cura.

Sei arrivato/a alla fine e ora ci piacerebbe sapere se hai trovato utile la nostra newsletter…

Sai che lo Studio Legale Vecchini ti offre la possibilità di verificare la presenza di BANDI regionali e nazionale relativi al mondo del lavoro e piani personalizzati di CONSULENZA CONTINUATIVA per la tua azienda!

Se vuoi chiederci qualcosa compila il modulo di richiesta qui sotto… Saremo contente di risponderti!